Il disturbo istrionico di personalità è caratterizzato da un’intensa emotività esternata attraverso comportamenti teatrali, eccessivi e seduttivi finalizzati ad attirare attenzione, approvazione e sostegno altrui. La Persona istrionica vive attraverso la percezione che gli altri hanno di lui e si nutre di complimenti, lodi e approvazione.

Tende a stare al centro dell’attenzione, vivendo con disagio il fatto di non esserlo.

Le Persone che presentano disturbo istrionico di personalità sono costantemente alla ricerca di novità, eccitazione, subiscono la noia e tendono a drammatizzare ed estremizzare le difficoltà.

Sintomi del disturbo istrionico di personalità

I sintomi caratterizzanti il disturbo istrionico di personalità sono osservabili attraverso i seguenti tratti comportamentali:

- Ricerca costante di approvazione.

- Ricerca di rassicurazione.

- Comportamenti esibizionisti.

- Difficoltà a gestire i cambiamenti.

- Sensibilità eccessiva alle critiche.

- Comportamenti seduttivi.

- Somatizzazione.

- Impulsività.

- Influenzabilità (soprattutto da coloro da cui ricevono approvazione).

Criteri diagnostici

I criteri diagnostici che stabiliscono la presenza di un disturbo istrionico sono determinati dall’osservazione delle seguenti dinamiche:

- La Persona risulta eccessivamente seduttiva ed utilizza il proprio corpo per attirare l’attenzione altrui.

- Tende a drammatizzare le proprie reazioni alla disapprovazione.

- Reagisce in maniera negativa al cambiamento.

- I racconti risultano fantasiosi, descrittivi, ma privi di dettagli.

- Nell’esprimere le emozioni, risulta esagerata, teatrale e drammatica.

- Considera le relazioni con un grado di intimità non commisurato alla realtà.

- Prova disagio quando non è al centro dell’attenzione.

La Persona istrionica cerca costantemente di catturare l’attenzione e quando non accade prova un profondo senso di disagio in quanto non si sente apprezzata. A questo proposito utilizza spesso comportamenti seduttivi, come fare complimenti, regali, adulare e nella maggior parte dei casi tale comportamento è supportato anche da un aspetto fisico estremamente curato.

Nelle relazioni può impersonare il ruolo della persona indifesa, malata, piuttosto che il ruolo di forte e brillante, conforme al tipo di attenzioni che intende ricevere di volta in volta.

La rottura di una relazione è spesso accompagnata da reazioni teatrali e drammatiche come la minaccia di suicidio o la presenza di una malattia.

Una scarsa identità personale è determinata dalla costante ricerca di approvazione. La Persona istrionica dà più peso alle esperienze che hanno significato per gli altri piuttosto che a quelle che hanno valore per sé, pertanto la personalità è totalmente assoggettata a costanti manipolazioni volte sempre all’approvazione e alla ricerca di attenzioni.

La componente manipolativa presente in tutti i comportamenti dell’istrionico si traduce in problematicità nella sfera relazionale. Questo comportamento genera negli altri un senso di sfiducia oltre che la sensazione di essere in presenza di finzione. Le persone istrioniche tendono a:

- Drammatizzare le reazioni in ambito sentimentale come sentirsi male durante un litigio al fronte di incutere compassione.

- Durante una separazione, far leva sul senso di colpa dell’altro minacciandolo di suicidarsi.

- In ambito lavorativo, tentare di sedurre il capo e i colleghi per risultare indispensabili.

- In famiglia, ricercando accudimento e attenzioni in qualsiasi modo.

L’influenzabilità e la velocità con cui la Persona istrionica cambia umore, opinioni e modi di pensare sono sempre espressioni dello stesso disagio che finiscono per rendere la percezione di ogni cosa superficiale o quantomeno non profonda quanto vuole fare apparire.

Come insorge il disturbo istrionico di personalità

Le cause del disturbo istrionico di personalità sebbene non siano ancora del tutto chiare, vengono in genere ricondotte a fattori biologici e psicosociali.

- Fattori biologici: Le persone istrioniche presentano un temperamento caratterizzato da ipersensibilità e dalla ricerca compulsiva di rassicurazioni e gratificazioni all’esterno.

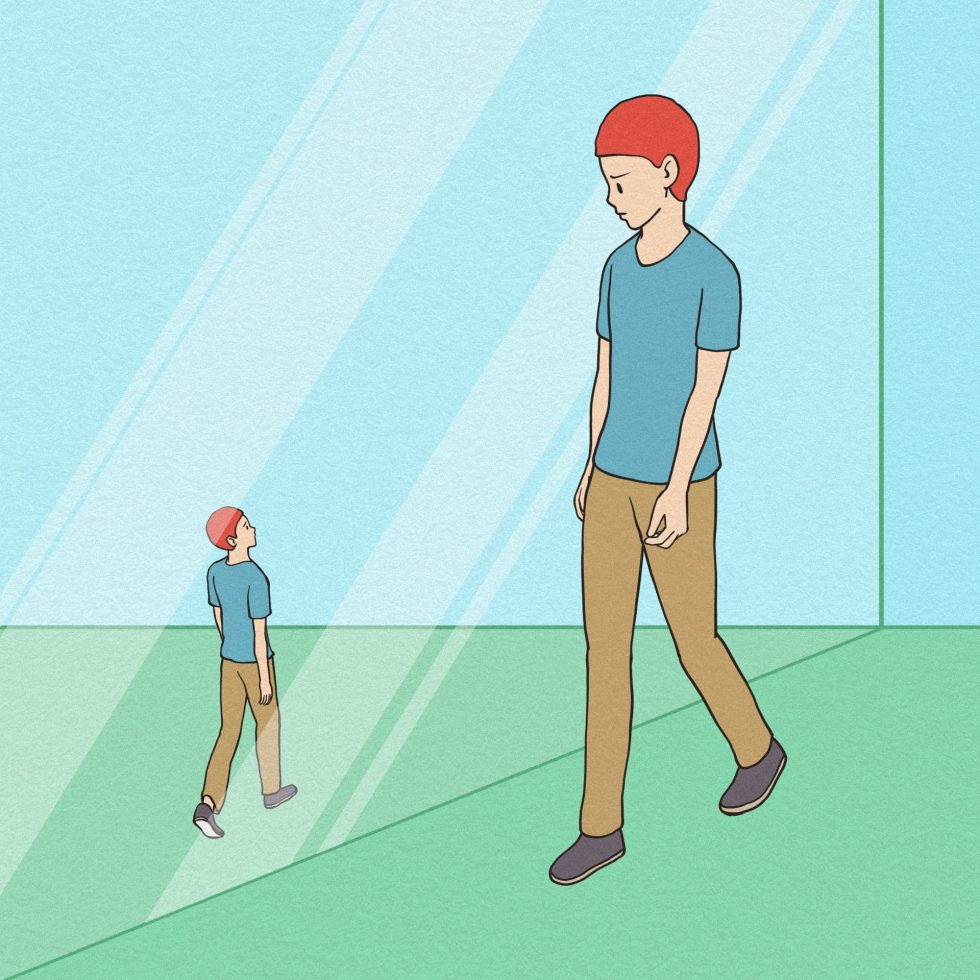

- Fattori psicosociali: Alla formazione di questo tipo di personalità concorrono esperienze precoci di mancanza di cure e di riconoscimento dei bisogni. Gli istrionici crescono in famiglie che non privilegiano il modo di essere del bambino rinforzando la credenza che per ricevere le cure necessarie bisogna ricercare l’attenzione e/o sedurre. È possibile che gli adulti con questa personalità, da bambini, abbiano ricevuto le cure solo quando ammalati, ritenendo le lamentele l’unico modo per ricevere accudimento.

Intervento terapeutico

Le persone che presentano disturbo di personalità istrionica potrebbero non essere consapevoli della loro condizione fino a quando non si rivolgono a uno specialista per il trattamento di altre problematiche secondarie come stati depressivi, ansiosi, ad esempio per una relazione fallita.

Un percorso di psicoterapia, che può essere associato anche a terapia farmacologica, può essere efficace nella gestione del disturbo istrionico, ponendosi l’obiettivo di:

- Approfondire la storia di vita della Persona, la storia del sintomo e il significato dello stesso all’interno dei propri mondi relazionali.

- Aumentare la consapevolezza della Persona circa la propria espressione emotiva, affettiva e comportamentale.

- Individuare e ristrutturare i pensieri e le emozioni ricorrenti, gli schemi fissi di ragionamento e di interpretazione della realtà, che sono concomitanti alle reazioni emotive, affettive e comportamentali relative all’espressione del sintomo, introducendone di nuovi e più adattivi.

- Aumentare la tolleranza alla frustrazione.

- Diminuire le manifestazioni di comportamenti eccessivamente drammatici o aggressivi.

- Ridurre i pensieri catastrofici rispetto a una possibile disapprovazione o perdita di attenzione.

- Aumentare senso di empatia.

- Imparare nuovi modi di entrare in relazione con l’Altro evitando atteggiamenti troppo seducenti o provocanti.

- Incrementare le capacità di ascolto dell’Altro: più osservatore e meno protagonista.

- Aumentare il senso di autoefficacia, autostima e d’indipendenza diventando sempre meno sensibili alla ricerca delle attenzioni altrui.

Un percorso di psicoterapia di gruppo può contribuire a far acquisire alla Persona maggiore consapevolezza di Sé e, nell’interazione con l’Altro, a sperimentare modalità relazionali più evolutive, migliorando la sua qualità della vita nei propri contesti di appartenenza (famiglia, coppia, lavoro, etc.).