La claustrofobia è un disturbo nel quale lo stimolo fobico è rappresentato dall’idea di essere accerchiati e privi di libertà spaziale attorno a sé.

La parola “claustrofobia” deriva dal termine latino “claustrum“, che significa “luogo chiuso” e dal greco “phóbos“, ovvero “paura” o “fobia“.

La claustrofobia è una delle fobie più diffuse. La Persona claustrofobica esprime paura irrazionale dei luoghi stretti e chiusi come tunnel o ascensori, ha grande difficoltà ad accedervi e nel caso in cui vi acceda, cerca di uscirne prima possibile per respirare liberamente.

Chi soffre di questo disturbo viene assalito da una sensazione di angoscia, forte disagio o panico non appena si trova rinchiuso in stanze di piccole dimensioni, senza finestre, o in altre situazioni che creano oppressione e danno l’impressione di essere rinchiuso.

Oltre ad essere accompagnata da stati di ansia, la claustrofobia comporta spesso SINTOMI SOMATICI:

- Tachicardia.

- Brividi.

- Sudorazione accelerata e/o vampate di calore.

- Formicolio o prurito.

- Nausea e/o vomito.

- Senso di svenimento e vertigini.

- Mal di testa.

- Confusione.

- Respiro affannoso.

- Sensazione di mancanza di ossigeno e timore di non riuscire a respirare e/o paura di morire.

- Tremori.

- Pianto.

- Senso di oppressione e dolore al petto.

Strategie di evitamento e di fuga

Le paure correlate alla claustrofobia più frequenti sono il timore che il soffitto e il pavimento si chiudano, schiacciando le persone che si trovano nella stanza, il timore che l’aria si esaurisca morendo soffocati e la preoccupazione di svenire a causa della mancanza di aria e luce.

Salire in ascensore o in metropolitana, andare al cinema, fare un esame diagnostico come la Risonanza Magnetica (MRI) possono risultare eventi molto temuti dal claustrofobico, il quale mette in atto delle manovre di evitamento o di fuga di fronte alla situazione fobica e per gestire l’ansia condivide giustificazioni logiche circa il suo comportamento, ad esempio, “Non prendo l’ascensore e faccio le scale per mantenermi in forma!”.

In altre parole, la Persona claustrofobica tenta di non esporsi allo stimolo fobico, cioè alle situazioni nelle quali si ritiene accerchiata e priva di libertà spaziale.

A differenza dell’agorafobia, tipica di chi soffre o ha sofferto di attacchi di panico, che non si limita alla paura degli spazi chiusi, ma riguarda tutte le situazioni anche all’aperto, da cui non vi si ha una rapida via di fuga (es. un ponte, una lunga coda o l’autostrada), il disagio correlato alla claustrofobia è limitato alla sensazione di costrizione.

La paura di soffocare può essere causata anche da tutto ciò che limita le possibilità di movimento: per alcune persone indossare abiti, t-shirt o maglioni a collo stretto o alto può indurre l’espressione della sintomatologia. Altre Persone percepiscono disagio nell’allacciarsi le cinture in auto o durante i viaggi in aeroplano e in treno.

Come insorge la claustrofobia?

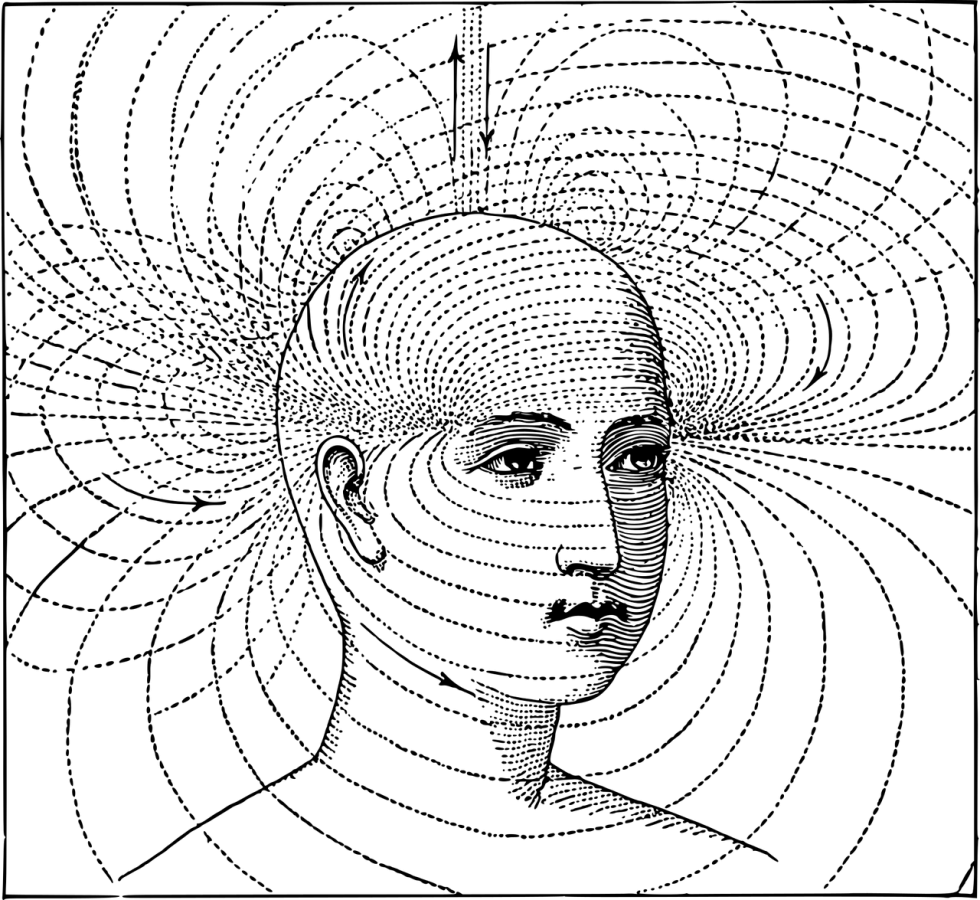

Secondo alcune ricerche scientifiche, all’origine della claustrofobia potrebbe esserci un funzionamento inefficace dell’amigdala, struttura costituente il sistema limbico in grado di condizionare il processo di percezione del pericolo.

Altri ricercatori, condividono l’ipotesi che vi sia una disfunzione relativa alla percezione dello spazio correlata al processo che sostiene l’istinto di sopravvivenza. Il timore del claustrofobico circa il pericolo derivante da spazi ristretti e capacità di muoversi limitata, appare maggiore rispetto ad altri soggetti.

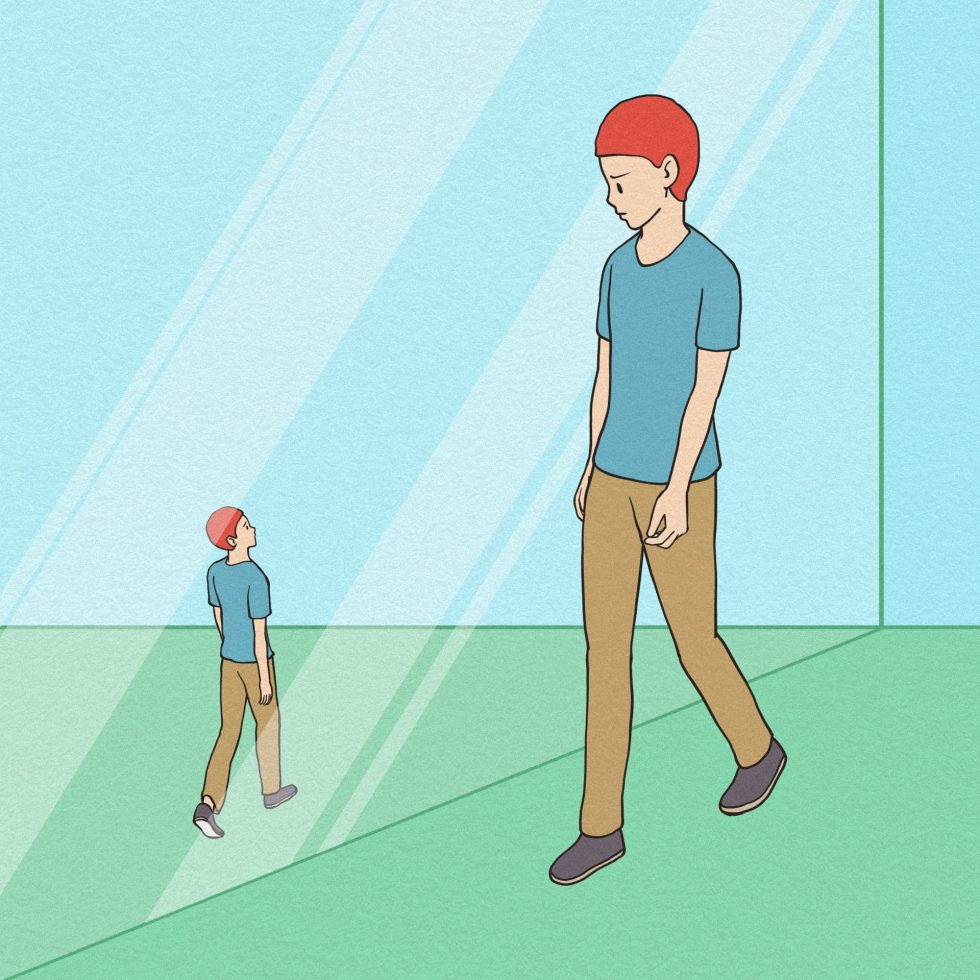

Come altre fobie, la claustrofobia può risultare da un’esperienza traumatica associata al ricordo di un ambiente ristretto durante la prima infanzia o adolescenza e/o all’acquisizione di modalità di esplorazione dell’ambiente e percettive che hanno invalidato il naturale istinto di esplorazione e di libertà. Queste Persone, da adulte, potrebbero esperire stati di ansia nel momento in cui particolari eventi “simbolici” come una relazione o la nascita di un figlio potrebbero limitarne la libertà.

Intervento terapeutico

La sintomatologia fisiologica che esprime la Persona claustrofobica, come per altre fobie, incide anche nella risposta emotiva e relazionale.

Lo stato di stress correlato al disturbo claustrofobico è elevato, può invalidare lo stato di salute, nonché la qualità della vita e il perseguimento degli obiettivi personali e professionali della Persona, nonché la sfera sociale e sentimentale mettendo in atto costantemente meccanismi di evitamento e fuga.

L’intervento psicologico si struttura analizzando la complessità del quadro sintomatologico, comprendente la dimensione cognitiva, fisiologica, comportamentale, psicologica, emotiva e socio relazionale della Persona.

Esplorare, riconoscere, accettare, risignificare, gestire, comprendere la funzionalità delle proprie risposte emotive, risposte stressogene ed ansiogene può essere utile per sperimentare una maggiore padronanza di se stessi e un maggiore senso di autoefficacia e autostima, ritornando a perseguire i propri obiettivi personali, professionali e affettivi con determinazione, forza e libertà decisionale.

Individuare gli schemi o circoli viziosi mentali, emotivi e comportamentali, automatici e disfunzionali, che impediscono di vivere in uno stato di benessere psicologico e relazionale, può essere utile per prendere consapevolezza di Sé e della propria storia, pacificandosi con il passato, rivolgendo uno sguardo positivo al futuro, ma soprattutto vivere con intensità e senza ansia e paura la dimensione temporale del presente.

Il percorso psicoterapeutico si avvale di tecniche e strumenti diversificati in base all’unicità della Persona e ai suoi bisogni (es. Terapia delle emozioni, terapia EMDR, Ipnosi ericksoniana, terapia cognitivo – comportamentale (desensibilizzazione sistematica: esposizione guidata e graduale ai pensieri evitati e agli episodi che generano l’evitamento, consentendo un controcondizionamento alla paura), terapia sistemico – relazionale, tecniche di Mindfulness, tecniche immaginative, tecniche di rilassamento, l’apprendimento di tecniche di autoipnosi, etc.) che consentono di rintracciare i costrutti o le credenze responsabili dell’attivazione disfunzionale della claustrofobia, i quali vanno identificati, destrutturati e ristrutturati, facendo emergere modalità alternative e più adattive di costruzione della realtà.

Accogliere la premessa teorico – operativa cognitivo comportamentale, secondo la quale fobie e paure irrazionali, così come sono state apprese, possano essere anche “disapprese”, conduce a definire un intervento terapeutico che mette al centro la Persona, la quale diviene agente attivo del processo di cambiamento della situazione disturbante, vincendo le proprie paure attraverso il potenziamento delle risorse individuali già presenti e/o scoprendone di nuove, necessarie a ripristinare una qualità di vita soddisfacente.

Il percorso di psicoterapia può essere associato a terapia farmacologica e si pone l’obiettivo di:

- Approfondire la storia di vita della Persona, la storia del sintomo e il significato dello stesso all’interno dei suoi mondi relazionali.

- Individuare e ristrutturare i pensieri e le emozioni ricorrenti, gli schemi fissi di ragionamento e di interpretazione della realtà disturbanti e disfunzionali, che sono concomitanti alle reazioni fisiche, emotive e comportamentali relative all’espressione del sintomo.

- Facilitare l’esposizione alle situazioni temute e sviluppare modalità alternative per gestire la paura che in questo modo torna ad essere un’emozione utile e funzionale.

- Ridurre e/o estinguere il comportamento di evitamento.

- Sviluppare comportamenti alternativi all’evitamento per la gestione delle emozioni intense.

- Recuperare il senso di autostima e di autoefficacia in campo sociale, lavorativo o scolastico e relazionale.

- Potenziare le abilità di coping per il fronteggiamento dello stress e dell’ansia.

- Aumentare l’autoconsapevolezza e l’autodeterminazione.

- Potenziare la motivazione della Persona al cambiamento e al recupero del proprio benessere psicofisico e relazionale.

- Riscoprire i punti di forza e le risorse della Persona, nonché i fattori che mantengono il sintomo e ostacolano il cambiamento.

- Ristabilire la libertà di movimento e di azione.

- Riprendere il controllo della propria vita e migliorarne la qualità.

POSSO ESSERTI D’AIUTO?

Essere ascoltati e confrontarsi in uno spazio professionale, empatico e non giudicante è il primo passo per iniziare a prendersi cura di Sé.

Puoi contattarmi per chiedere informazioni o fissare un appuntamento.

Potrebbe interessarti

paura di volare

paura di guidare

paura dei ragni

paura di amare

paura degli spazi aperti e affollati

paura del vuoto e delle altezze

paura del buio

paura delle imperfezioni

paura del mare

paura degli insetti